Viele Menschen vermischen sehr gerne die Bezeichnungen Chant und Mantra.

Dies mag vielleicht auch an der hier und da auftauchenden, irreführenden Formulierung liegen, man würde einen Mantra chanten.

Das es jedoch tatsächlich Unterschiede gibt, das ein Chant nicht unbedingt ein Mantra und ein Mantra erst recht kein Chant sein muss, ist den wenigsten bewusst.

Doch was unterscheidet sie voneinander?

Auf den ersten Blick scheinen die beiden mehr gemeinsam zu haben, denn Dinge, die sie trennen.

Versuch ich also, mal ein wenig Klarheit rein zu bringen.

Wenn wir beide oberflächlich betrachten, so handelt es sich sowohl beim Chant als auch Mantra um recht eingängige, mehr oder minder kurze Verse oder Texte, die wiederholt gesungen, gesprochen oder in einem Sprechgesang wiedegegeben werden.

Versuchte ich, die Unterschiede der beiden kurz zu erklären, würde es vermutlich darauf hinauslaufen, zu sagen:

Ein Chant dient erst mal in erster Linie dazu, Energie aufzubauen, zu forkussieren und (eventuell) bei ihrer Lenkung zu unterstützen und er ist meist recht kurz gehalten.

Ein Mantra hingegen zielt in erster Linie darauf ab, sich zu vertiefen, (in eine Gottheit/ein Mandala) zu versenken und/oder sich besser konzentrieren zu können (z. B. in der Meditation).

Und sie können beides sein: kurz oder aber auch recht lang!

Doch gucken wir uns beides nun ein wenig genauer an.

Chant

Das Wort “Chant” hat seine Wurzeln im Englischen “to chant” (=„(ab) singen, (vor sich hin) leiern, rhythmisch rufen“ (oder auch „im Chor grölen“)).

Darüber hinaus besitzt es auch noch im musikalischen Sinne die Bedeutung von “Choral” und im religiösen Sinn von “Kirchenlied”.

Allgemein kann ein Chant auch verstanden werden als “(Kirchen)Gesang, Sprechchor” oder schlicht “Tonfall”.

In der einfachsten Form handelt es sich bei einem Chant also um das Singen oder (melodische) Sprechen von meist kurzen, einfachen und eingängigen Texten, wobei dabei auch Körperbewegungen oder Tanz eingesetzt werden können.

Die Funktion eines (mehrfachen wiederholten) Chants kann je nach (heidnischer/weltanschaulicher) Gruppe unterschiedlich und vielfältig sein.

– Förderung, Stärkung und Fokussierung des Gruppengeistes

– Förderung der Trance

– Erlangung eines meditativen Zustandes

– Aufbau und Lenkung der (Gruppen) Energie

Mantra

In der Wikipedia wird Mantra übersetzt mit “Instrument des Denkens/der Rede”.

Der Begriff stammt aus dem Sanskrit und bildet sich aus den Silben “man” und “tra”.

“Man” stammt von “manas” ab, was unter anderem mit “Geist, Überlegung, Denken” übersetzt werden kann.

“Tra” hat seinen Ursprung womöglich eher in “traarayati” (von der Wurzel “tRR”), was soviel bedeutet wie “erfüllen, übersetzen/überqueren, klar machen, erreichen”.

Das Wort Mantra kann meiner Meinung nach also vermutlich eher damit übersetzt werden, dass es sich dabei um etwas handelt, dass den Geist/das Denken erfüllt, diesen/s klar macht, aber auch dazu führt, dass das Denken “überquert” wird und so zu inner Stille und Frieden führt, die/der den Geist klar und frei macht, z.B. für das persönliche Erleben mit einer Gottheit.

Im ursprüngelichen Sinn handelt es sich bei einem Mantra um einen religiösen Vers, bzw. eine Strophe, der/die meist aus den Veden, also den alten heiligen Schriften der Hindus stammt.

So gesehen handelt es sich dabei um einen Teil vedischer Poesie.

Die Veden (wie auch andere Schriften) wurden in Strophen/Verse gefasst, damit sie leichter zu verinnerlichen und auswendig gelernt werden konnten.

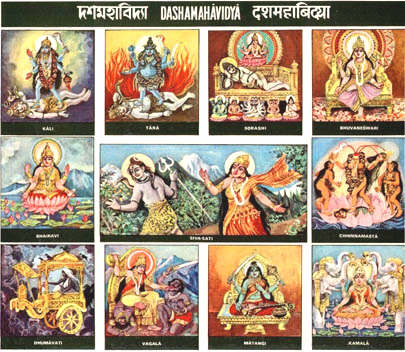

Innerhalb des Hinduismus (und seinen verschiedenen Richtungen) gibt es unterschiedliche Formen des Mantra, wobei ich weiter unten nur kurz ein paar herausgreife, weil sie unter sich schon dermaßen Komplex sind, dass Bücher damit gefüllt werden.

Mantren werden, im Gegensatz zu Chants, dazu eingesetzt, mentale und sprituelle Energien freizusetzen, Götter (und ihre Energien) zu e- bzw. invozieren.

Es gibt keine spirituelle Praxis innerhalb des Hinduismus und seinen unterschiedlichen Richtungen, ohne Mantren, angefangen vom (täglichen) Puja (=Ritual) hin zu Meditation, oder anderen sprituellen Praktiken.

Da das Leben vieler Hindus auch im Alltag von ihrer Spiritualität durchwoben ist, werden Mantren auch im Alltag rezitiert.

Vor der Schule, vor wichtigen Entscheidungen, vor Mahlzeiten, zum Aufstehen oder Schlafen gehen…

Der Möglichkeiten gibt es unsäglich viele.

Neben “kürzeren” Mantren gibte es auch längere, wovon die ältersten zu den Opferformeln und Gebeten zählen, die in den Veden weitergegeben wurden.

In der vedischen Religion, zumindest in vielen ihrer Richtungen, wird auf den richtigen Klang, bzw. auf die richtige Aussprache der Worte im Ritus ein besonderer Wert gelegt, weil nach vedischem Verständnis davon die Wirksamkeit der Opferhandlung bzw. des Gebetes abhängig ist.

In manchen vedischen/hinduistischen Richtungen ist es üblich, dass ein Schüler von seinem Guru ein persönliches Mantra bei seiner Einweihung erhält, das er immer wieder rezitieren und das ihn zu Erkenntnis und Weisheit führen soll.

Bestimmte Mantren, bzw. Kombinantionen von Mantren können außerdem auch auch als Beschwörungs-oder Anrufungsformeln verwendet werden.

Zum Beispiel gegen Schlangen, Dämonen, zur Bannung von ungünstigen Energien und Kräften oder aber auch als Anrufgungsformeln für Götter oder andere Wesenheiten.

Mantra-Formen

1. “Saguna”-Mantren (= “mit Form”)

Nama-Mantra

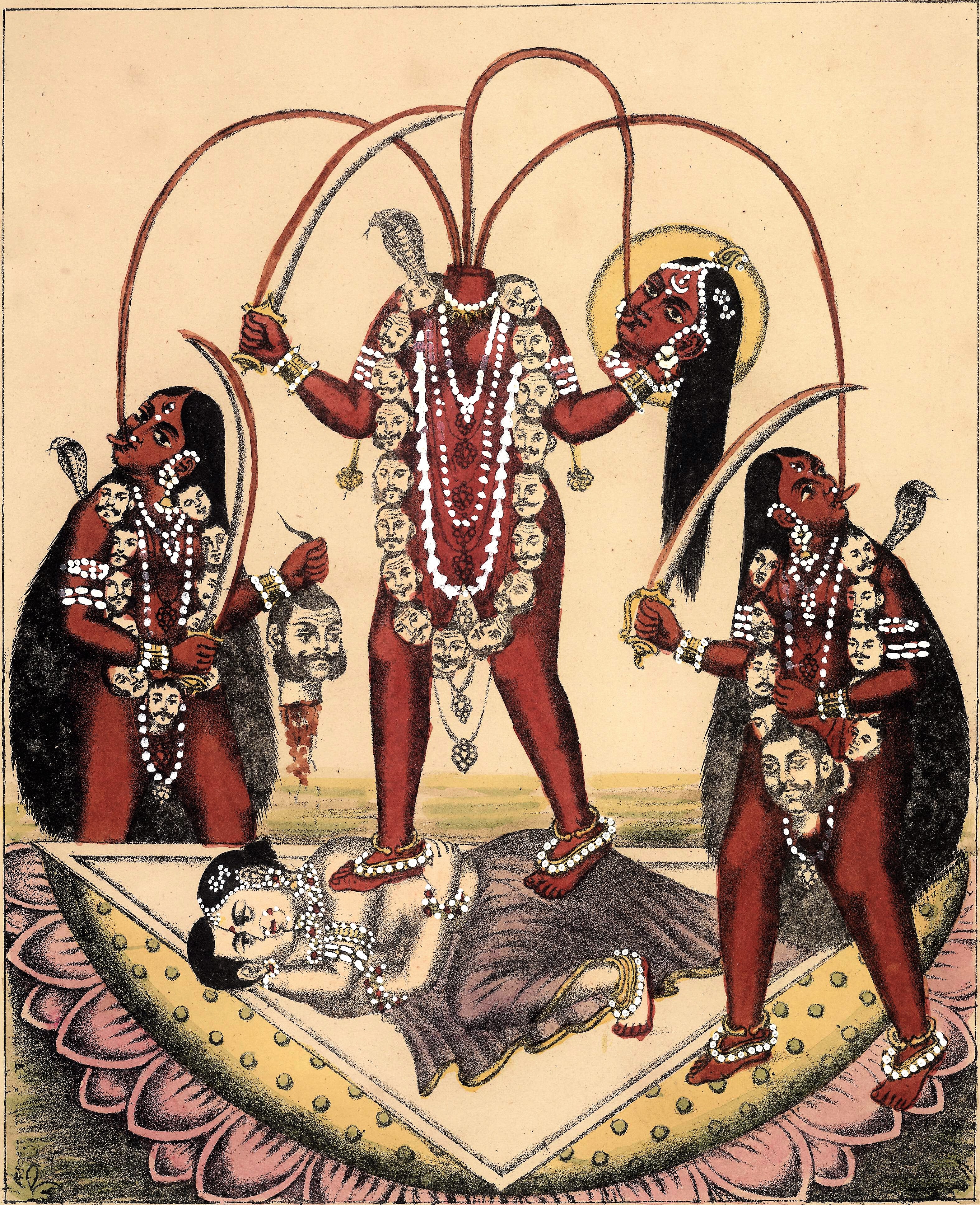

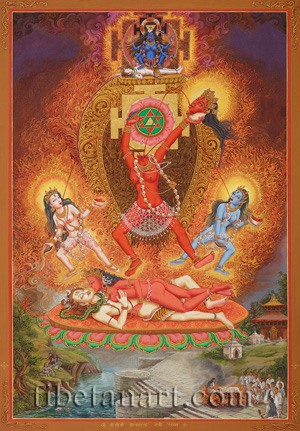

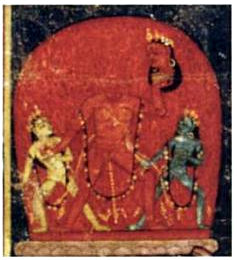

Beim Nama (=Namen)-Mantra handelt es sich um das wiederholen des Namens einer Gottheit, das die Gegenwart der Gottheit entweder evoziert oder invoziert (nicht nur in einen Menschen, sondern z. B. auch in eine Murti (=Bildgestalt wie Statue) oder einfach ihre Energie ruft.

Es gibt unterschiedliche “Formen” des Nama-Mantras.

So kann

- nur der Name der jeweiligen Gottheit rezitiert werden

- der Name zusammen mit “Om namo…” (“Verehrung/Ehre sei…”) oder

- zwischen “Om…namah(a)” (“Gegrüßt sei…”) oder

- mit (Om) “Jay”/”Jaya…” (“Sieg (dem, der) …”)

erscheinen, oder manchmal auch in anderen unterschiedliche Konstellationen.

Das beständige, mündliche Wiederholen eines Mantras wird “japa” genannt.

Je nachdem wird es “nama-japa” genannt, “mantra-japa” oder auch (wenn eine Art “Rosenkranz”, das Mala, verwendet wird) “mala-japa”.

Eine weitere Form ist das “likhita-japa”, d.h. das wiederholte niederschreiben eines Mantras auf ein Stück Papier, in ein Heft oder auf andere Materialien.

Zu den Saguna-Mantren gehört z. B. auch das sehr populäre Gayatri-Mantra.

2. Bija-Mantra/Bija-Akshara

“Bija” bedeutet “Same, Keim”.

Es sind Silben, die meist einer bestimmten Gottheit zugeschrieben werden und/oder bestimmte spirituelle Kräfte zugeschrieben werden.

So z. B.

Aim=Sarasvati

Shreem=Lakshmi

Hreem=Bhuvaneshwari

Gam= Ganapati (=Ganesha)

Zu den Bija-Mantren gehören auch das “Om” und die den Chakren zugewiesenen Silben.

3. “Nirguna”-Mantren (=”ohne Form”)

Dies sind “abstrakte” Mantren, die weder eine bestimmte Gottheit e-bzw. invozieren, noch sich an eine bestimmte andere “Wesenheit” wenden.

Dazu wird manchmal auch das “Om” gezählt.

Andere Mantren die dazu gehören sind z. B.

“Soham” = Ich bin der ich bin

“Aham Brahma asmi” = Ich bin Brahma

Mantren außerhalb des Hinduismus

Doch nicht nur im Hinduismus werden Mantren verwendet.

Der Buddhismus, der sich aus dem Hinduismus entwickelte, hat sich ebenfall das Rezitieren von Mantren in seiner spirituellen Praxis erhalten.

Im Vajrayana (dem „Diamantfahrzeug“)-Buddhismus, zu dem die tibetische Tradition ebenso gehört wie das japanische Shingon) spielen Mantren eine so entscheidenden und wichtige Rolle, dass er auch als „Mantrayana“ (also „Mantra-Fahrzeug“) bezeichnet wird.

Im tibetischen Buddhismus sind die Mantren in der Regel in Sanskrit überliefert, wobei sich jedoch die Aussprache mitunter verändert (als Beispiel sei hier das „Om mani padme hum“ (sanskr.) und „Om mani peme hung“ (tibet.) genannt) und wie im Hinduismus werden Mantren von qualifizierten Lehrer während der Einweihung an ihre Schüler weitergegeben.

Es gibt auch einige Mantren, die rein in tibetischer Sprache verfasst sind und sich als Referenz an bekannte tibetische Heilige (wie z. B. Milarepa) richten.

Jedem Buddha (und im tibetischen Buddhismus auch Bodhisattva) ist ein eigenes, langes Mantra zugeordnet.

So zum Beispiel das „Om mani padme hum“/“Om mani peme hung dem Bodhisattva Avalokiteshvara bzw. Chenrezig.

Bei den buddhistischen Mantren handelt es sich in der Regel um „Kernaussagen“ oder auch „Merksprüche“ der buddhistischen Lehre, die meistens in ihrer Ursprache, meist ist dies Sanskrit, weiter gegeben werden.

Bei der Meditationspraxis spielen Mantren eine wesentliche Rolle, da sie zum einen als Meditationsobjekt dienen, andererseits aber auch zur Anrufung eines Buddhas/eines Bodhisattvas, über den man meditieren und dazu visualisieren möchte (und der somit dann zum Meditationsobjekt wird) benutzt wird.

Das Mantra hat somit die Funktion einer Stütze, die den Gedanken dabei hilft, bei dem Objekt der Meditation zu bleiben, während dann das Ziel einer Mantra-Rezitation ist, nicht mehr auf das Mantra an sich zu fixieren, sondern das Meditatinsobjekt zu erfahren (d. h. zum Beispiel selbst zu dem visualisierten Buddha/Bodhisattva) zu werden.

Buddhistisch Mantras sind häufig in einer gewissen Weise aufgebaut und man unterscheidet in der Regel zwischen Keimsilben (wie im Hunduismus), denen auch im Buddhismus bestimmte Wirkungen und Funktionen auf das Energiesystem zugesprochen werden, Kernaussagen oder die Namen von Buddhas/Bodhisattvas oder Heiligen/Gurus.

Als Keimsilben werden im Buddhismus zum Beispiel „OM, AH“ oder „HUM“.

In der Regel beginnt und endet ein buddhistisches Mantra mit einer Keimsilbe, zwischen denen dann eine Kernaussage oder der Name eins Buddhas, Bodhisattvas oder eines Heiligen geestzt wird.

Viele Mantras beginnen außerdem mit „tyatha“ und enden mit „HUM“ oder „soha“.

Dem Mantra wird im Buddhismus nachgesagt, bestimmte Schwingungsfrequenzen zu haben und zu erzeugen und außerdem selbst ein Aspekt der sogenannten „Urschwinung“ zu sein, die der Hinduismus als „Shabda“ oder „Nama“ bezeichnet und die vergleichbar mit dem kabbahlistischen SCHEM ist.

Farben, Symbolen (zum Beispiel als Thankas oder Mandalas) und dergleichen (visualisiert oder physisch „anwesend“), verstärken oder verändern die Wirkung eines Mantras, wobei die Wirkung auch von der Kraft desjenigen abhängt, der meditiert und von der Dauer, die der Meditierende die Schwingung aufrechterhält.

In der Meditation dienen Mantras in erster Linie zur Transformation des Meditierenden, da ein Mantra einer bestimmten Buddha bzw. einer bestimmten Geisteshaltung zu geordnet ist und die Rezitation dieses Mantras dazu dient, die entsprechende Geisteshaltung zu fördern und hervor zu bringen.

Unterstützt wird der Effekt zum Beispiel durch die Keimsilben, welche die Aufmerksamkeit des Meditierenden zusätzlich auf bestimmte Energiezentren im Körper lenken.

Wer sich darüber hinaus mit offenen Augen umsieht, der kann erkennen, dass die Praxis der Mantra-Rezitation auch in anderen Religionen und Weltanschauungen bekannt ist, wenn auch nicht unter demselben Namen.

Das Rezitieren der 99 Namen Allahs würde ich ebenfalls dazu zählen wie das “Ave Maria” oder das “Vater unser”, oder ähnliches.

LG

Siat